La sécurité en montagne : prévention, blessures et secours

La montagne est un lieu extraordinaire qui attire chaque année des millions de personnes, que ce soit pour des activités de loisir ou des sports extrêmes. Cependant, malgré la beauté de ses paysages, l’environnement montagnard présente également divers risques et dangers. Une bonne préparation et une connaissance approfondie des problèmes potentiels sont donc essentielles pour vivre des expériences sûres et enrichissantes. Cet article explore les principaux types de blessures qui surviennent en montagne ainsi que leurs causes fréquentes. Nous expliquerons également comment se déroule une intervention de secours en montagne, les gestes de premiers secours à connaître et pourquoi il est important de maîtriser les techniques d’auto-secours. De plus, nous présenterons un aperçu de l’utilisation des technologies modernes pour demander de l’aide.

Les principaux types de blessures en montagne

Selon les données du Secours Alpin et Spéléologique (CNSAS), en 2023 pas moins de 12 349 interventions de secours en montagne ont été enregistrées. Les principales causes de ces accidents sont variées :

- Chutes : responsables de 45,9 % des blessures, les chutes provoquent principalement des entorses et des fractures, notamment aux chevilles et aux genoux. Ces incidents se produisent principalement lors d’activités comme la randonnée.

- Malaises : les conditions météorologiques en montagne peuvent être imprévisibles et dangereuses. Les coups de chaleur ou de froid, ainsi que les problèmes liés à l’altitude, comme le mal des montagnes, l’hypertension et les nausées, sont responsables de 12 % des blessures. Ces troubles mettent la santé en danger, surtout lorsque l’on n’est pas préparé à affronter les changements climatiques soudains.

- Accidents causés par le mauvais temps : en montagne, les conditions météorologiques peuvent changer rapidement, mettant en danger ceux qui se trouvent à l’extérieur. Une détérioration soudaine des conditions météo peut provoquer des désorientations et, dans des cas extrêmes, des accidents graves dus à la perte de visibilité ou aux températures rigoureuses.

La majorité des interventions de secours en montagne ont concerné des randonneurs, avec un taux d’incidents particulièrement élevé parmi ceux qui ne sont pas correctement préparés, ni physiquement ni techniquement. Les principales causes de ces accidents sont souvent la sous-estimation des risques, le manque de connaissance de l’environnement montagnard, des facteurs physiques et psychologiques ainsi qu’un équipement inadéquat.

Blessures liées aux sports d’hiver

Contrairement aux sports extrêmes, où la préparation est essentielle et où l’improvisation est presque inexistante, la randonnée, souvent abordée de manière imprudente et peu préparée, contribue à un nombre significatif de blessures. Dans ces activités, le taux d’accidents reste élevé, tandis que dans les sports plus extrêmes, une préparation minutieuse et une planification réduisent considérablement les risques.

Les sports les plus risqués pour les blessures sont le ski alpin et le snowboard, mais aussi la luge, le patinage sur glace et le ski de fond. Selon les données de l’Institut Supérieur de la Santé, les skieurs alpins sont plus sujets aux lésions des membres inférieurs (plus de 50 % des cas). En particulier au genou, tandis que les blessures des membres supérieurs sont plus rares.

Les snowboardeurs, en revanche, sont plus susceptibles de subir des blessures aux membres supérieurs, notamment des luxations de l’épaule et des fractures du poignet, tandis que les membres inférieurs sont moins souvent touchés.

Causes principales des blessures

- 10 % des accidents sont causés par des collisions entre skieurs.

- Pour le ski de fond, un sport d’endurance avec un faible pourcentage de traumatismes aigus, la cause principale est la surcharge des genoux et des chevilles, rendant ces zones susceptibles aux tendinopathies aiguës ou chroniques.

- Les accidents sur les pistes de ski sont principalement dus à la fatigue.

- Une attention particulière doit également être portée au manque de neige. Cette condition rend les sports comme le ski et le snowboard encore plus dangereux.

Demande de secours en montagne

Lorsque vous êtes en difficulté en montagne, l’appel des secours peut faire la différence. Si possible, il est essentiel d’utiliser le 112, le Numéro Unique d’Urgence Européen. À défaut, vous pouvez appeler le 118 et demander l’activation du CNSAS.

Garder son calme est essentiel. Lors de l’appel, il est important de fournir des informations claires et précises, comme :

- Lieu exact de l’accident ;

- Activité pratiquée ;

- Nombre de blessés et leurs conditions sanitaires ;

- Conditions météorologiques sur le lieu de l’accident ;

- Numéro de téléphone à rappeler.

Systèmes de localisation

En cas d’absence de signal ou de téléphones déchargés, des systèmes comme Recco et Artva sont utilisés pour localiser les disparus. Le Recco est une plaquette avec antenne et diode intégrée dans de nombreux équipements. Grâce à un sonar transporté par un hélicoptère, détecte des signaux jusqu’à 80 mètres. L’Artva est un dispositif électronique obligatoire dans de nombreuses stations de ski qui émet des signaux en cas d’avalanche. En alternative, le SMS Locator du service 112 permet d’envoyer un SMS avec un lien qui transmet automatiquement les coordonnées GPS de

l’appelant au centre opérationnel. Bien que moins précis, il est disponible dans certaines régions, où l’on peut également accéder au Centre Unique de Réponse (CUR) via l’application “Where are U”, qui permet d’envoyer la position GPS sans parler.

CNSAS, Corps National de Secours Alpin et Spéléologique

En cas de grande difficulté en montagne, le CNSAS intervient. Cet organisme fondamental du Service National de Protection Civile est spécialisé dans les interventions dans des environnements particulièrement difficiles et inaccessibles. Son activité se distingue par la préparation hautement qualifiée de ses opérateurs, entraînés à intervenir dans des conditions extrêmes, comme les avalanches ou les accidents en haute montagne. Leur engagement ne se limite pas à la gestion des urgences, mais inclut également la prévention des accidents.

Types de secours et technologies de sauvetage

En montagne, les opérations de secours utilisent différentes méthodes. L’hélitreuillage est l’intervention principale, activée lorsque la victime se trouve dans des zones difficilement accessibles par voie terrestre ou dans des situations critiques. Ces interventions sont toujours classées comme hautement risquées, et il est essentiel que les personnes présentes respectent certaines règles pour faciliter le sauvetage. Pendant l’atterrissage, il est nécessaire de :

- Libérer la zone de tout objet, comme des sacs ou vêtements, pouvant être soulevés par le vent des pales.

- S’éloigner de la zone d’atterrissage et se positionner en lieu sûr.

- Éviter de s’approcher de l’hélicoptère, que ce soit pendant ou après l’atterrissage.

En outre, la technologie transforme les opérations de secours en montagne. Les drones, par exemple, offrent des avantages significatifs. Ils ne sont pas affectés par les conditions atmosphériques comme les hélicoptères et peuvent atteindre rapidement des zones inaccessibles. Équipés de caméras thermiques, ils permettent de localiser des personnes disparues ou des victimes d’avalanches grâce au rayonnement infrarouge du corps humain. De plus, ils peuvent transporter de petites charges telles que des radios, couvertures thermiques ou médicaments, et les déposer sur les lieux de l’accident.

Dans des situations critiques, comme un arrêt cardiaque, les drones équipés de défibrillateurs sont une ressource vitale, capables d’atteindre des zones isolées en 15-20 minutes. À côté des drones, de nouveaux outils tels que les vélos électriques et les traîneaux pour le transport de patient sur la neige améliorent encore l’efficacité des secours. Ces innovations accélèrent non seulement les interventions, mais rendent les opérations de secours en montagne plus sûres et accessibles, même dans des conditions extrêmes.

|

Medical E-Bike |

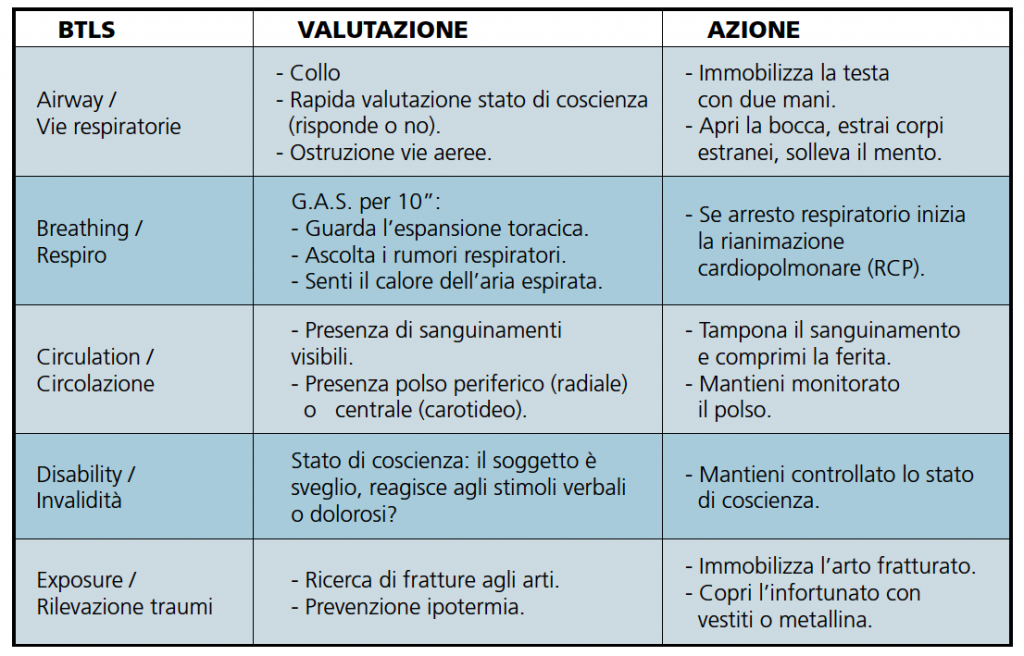

Premiers secours

La connaissance des gestes de premiers secours peut faire la différence en attendant l’arrivée des secours spécialisés. Même sans équipements médicaux avancés, il existe des procédures simples mais efficaces que tout le monde peut exécuter pour évaluer l’état de la victime et intervenir en cas d’urgence potentiellement mortelle (comme une obstruction des voies respiratoires ou un arrêt respiratoire). Avant d’intervenir, cependant, il est fondamental de s’assurer que l’environnement est sûr, tant pour la personne blessée que pour celui qui vient en aide. L’objectif est d’éviter d’autres risques ou complications.

Autosecours

Très souvent, les accidents en montagne sont de moindre gravité, comme une entorse, une blessure ou un malaise, des situations pouvant être affrontées et gérées en autonomie sans recourir au secours alpin. Dans ces cas, il est essentiel de savoir intervenir sans panique, avec le bon équipement et des connaissances de base en premiers secours.

Une bonne trousse de premiers secours est indispensable pour gérer tout type d’accident. Elle doit inclure des outils fondamentaux tels que des pansements, bandages, compresses pour plaies, analgésiques, antidouleurs et un spray froid, essentiels pour arrêter les hémorragies, soulager la douleur et traiter des blessures mineures. Un autre élément clé est une planification préalable. Avant toute activité en montagne ou dans des environnements isolés, il est essentiel de disposer d’une carte, de savoir exactement où l’on se trouve et, si possible, d’éviter de s’aventurer seul sur des parcours particulièrement dangereux.

En cas d’urgence, la première étape est de vérifier que la zone est sécurisée. Intervenir dans une zone encore instable, par exemple après une avalanche ou sur un terrain en mouvement, pourrait mettre en danger la vie de celui qui aide également.

Si la situation semble sous contrôle et ne nécessite pas l’intervention des secours extérieurs, il est possible de gérer l’urgence de manière autonome. Il est important de vérifier l’état général de la victime : s’assurer qu’elle respire correctement, qu’elle est consciente et qu’il n’y a pas d’hémorragies graves. Si la personne est consciente et ne présente pas de signes de danger immédiat, il est possible de traiter spécifiquement la blessure en stabilisant la partie touchée.

Conclusions

La montagne est un environnement qui, abordé avec conscience, peut offrir des expériences uniques et inoubliables. Cependant, il est essentiel d’être préparé à faire face aux imprévus. De la prévention des blessures à la connaissance des gestes de premiers secours, chaque étape compte pour réduire les risques et profiter de la montagne en toute sécurité. L’adoption de technologies modernes et l’entraînement à l’autosauvetage sont des éléments qui peuvent faire la différence entre un accident grave et une gestion rapide et adéquate de l’urgence.